Il est temps de vous parler de mon prochain roman… Non, pas Le Fantôme de Versailles, quatrième et ultime volet des Enquêtes de Gabriel Joly, qui paraîtra à la rentrée. Je veux parler du suivant. Celui de 2026, qui m’occupe l’esprit et les journées depuis près d’un an, et pour lequel je me documente sans relâche.

Vous le savez, j’ai un goût très prononcé pour les grands écarts — de genre, d’époque, de ton. Ce projet ne fait pas exception. L’action se déroule dans les années 1880, entre la France et les États-Unis, et l’intrigue mêlera l’élan romanesque du western à l’atmosphère trouble du roman noir.

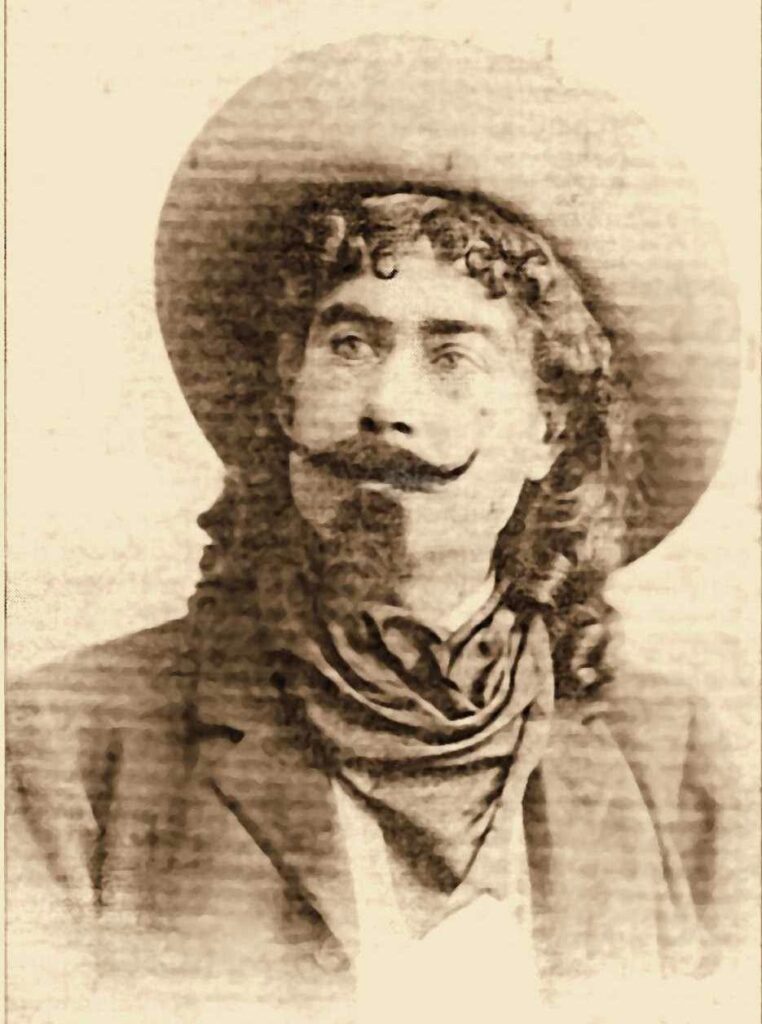

J’y raconterai l’histoire, authentique, de Pierre Wibaux. Originaire de Roubaix, héritier d’une prospère filature, il décide un jour, sur un coup de tête, de tout quitter pour partir à la conquête de l’Ouest. Direction : le Montana. Là-bas, après mille péripéties, le Français devient l’un des plus grands éleveurs de bétail de la région. Sa réussite est telle que la ville où il s’installe est rebaptisée Wibaux en son honneur… et, plus tard, ce sera tout le comté qui portera son nom (vous pouvez chercher…).

Bien sûr, pour les besoins du récit, je prendrai quelques libertés romanesques. Mais, comme toujours, je m’attacherai à rester fidèle à l’esprit et à la richesse de la véritable histoire — et celle-ci, croyez-moi, ne manque pas de rebondissements. J’ai la chance de pouvoir m’appuyer sur des sources nombreuses et précises, notamment grâce à l’aide précieuse de l’un de ses descendants, le cher Loïc Wibaux, ainsi que de plusieurs institutions du Montana qui m’ont généreusement ouvert leurs archives. Et pour mieux ressentir, de l’intérieur, ce que pouvait être la vie de ces pionniers, je me prépare même à passer une semaine en septembre dans un ranch, perché sur les hauteurs du plateau des Mille Vaches. Une immersion grandeur nature !

Pour l’instant, le titre du livre est American Rhapsody. Il changera peut-être… ou pas.

Mais une chose est certaine : vous comprenez maintenant un peu mieux d’où vient le nom de mon cheval, n’est-ce pas ?